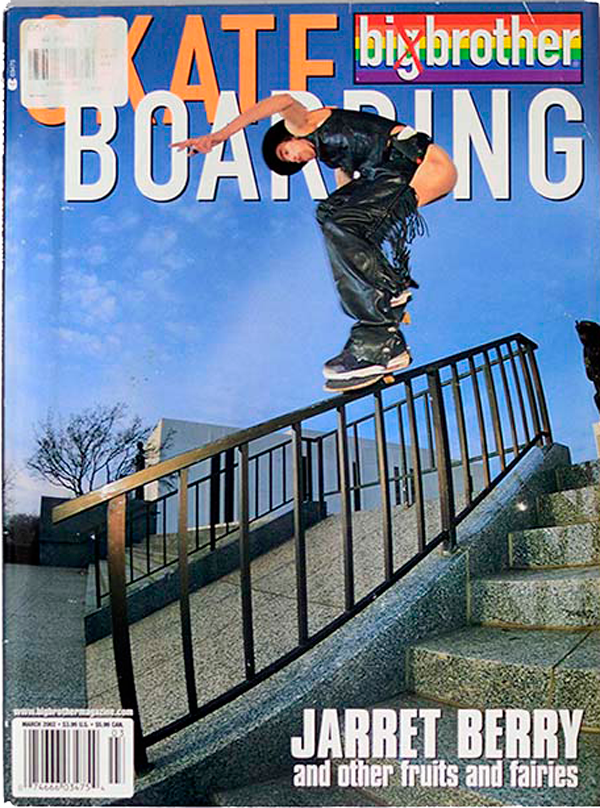

2002年时,一个叫做Jarret Berry的人登上了Big Brother的封面,封面上他露着屁股,穿着皮裤,戴着牛仔帽,nosegrind下了一个扶手。穿成这样引起了不小的反应:第一个公开同性倾向的pro玩滑板玩得如此炫酷。这是一件既勇敢又滑稽的事情。如果那时你还是个孩子,当你用你的小脏手拿起这本杂志的时候,对你来说这样的封面绝对为你打开了新世界的大门。那期杂志的采访中,小编还清楚地记得自己看到了Jarret潇洒的动作,并且用我那美国年轻人的恐同思维模式仔细想了想,这挺酷的呀,哪里gay了?

第82期Big Brother把整个有关Jarret的内容全都放在了头版,很快,他就成为了滑板界茶余饭后的八卦对象,同时他也成为了滑板界同性恋话题的讨论的第一人。尽管很多滑手(比如小编)已经不再使用gay这种字眼,而是去包容别人,但我们可能并不是从滑板当中学到这样做的。

十五年后的今天,时代终于进步了,现在即使是著名的滑手也可以随意地、不用担心失去赞助地(甚至更糟)、在网上po出和男朋友的合影了。这不禁让我们思考,这个首次把LGBT问题带到滑手面前的人,曾经有着怎样的经历?Jenkem找到了他,并且让老朋友Ian Browning给他打了一个电话,让他继续很久以前挑起的话题。

哪一个最先发生:知道你是gay还是开始玩滑板?

当你五岁的时候你就能感觉到有些事情是不同的,我性成熟得比较晚。当我在芝加哥念初中开始玩滑板时,我就有了那种与众不同的感觉,我不知道如何解释也不知道这种与众不同到底是什么。我当时心里想的是“还是多玩玩滑板吧!”所以我想,只要我努力努力再努力地玩滑板,我就能把这些烦恼抛在脑后了。最后我上了大学,自己一个人生活,那之前被我抛在脑后的事情又回来了。高中时候,身边的人几乎都在搞对象,而我只是旁观。我给我自己洗脑,说我是个禁欲系,我身边的人都说:“好吧,祝你过得好。”不过我是真的给我自己洗脑成功了。

就你整个滑板事业的角度来说,你上了大学意识到自己是gay这件事发生在哪个阶段?

高中时我寄出了很多sponsor me的视频,而且真的把全部的注意力都放在这里。这件事让我远离毒品,远离一切,那时我的世界只有滑板。H-Street找上我,然后我就开始做他们的flow,当我毕业时,我心想,我要去圣地亚哥,因为我的赞助商就在那里。我开始参加各种party,玩滑板,上课,然后突然地我就开始染上了毒品,而且嗑得特别狠。我开始吸食冰毒,在大二那年,我有了一个毒友,我对他动了心。我同从了心的召唤,我很想给他口,但是没成,说他不是gay,后来我们俩都再没有谈过这件事。之后很快我俩又和好如初了,但是我们不再是室友了。这就是我的第一次觉醒、听从自己内心,只是结果不太好。

我认识挺多赞助滑手的,我吸毒吸得猛还出柜了的事情就传开了。最后,我回到了芝加哥,Evol也不再给我寄包裹了。(注:在Mike Ternasky离开H-Street创建Plan B之后,H-Street更名为Evol。)

Evol说了什么吗?还是只是说“这将是你的最后一份邮包。”

当时发生了好多事,但最根本的就是因为我与众不同,而且吸毒吸得猛。我当时正在上学,也没有车,所以没办法和他们一起去拍摄旅行,所以可能我没有他们预期的那么高产。我一直都坚持玩滑板,只是我没有和我的队员们一起滑。我觉得我的离开是很多因素综合的结果。

在圣地亚哥我大三那一年,我终于找到了我的初恋。我当时觉得可以跟我的家人朋友出柜了,因为我是能感觉到这事基本上行得通的。我当时很幸福,把一切顾虑都放下了,只是在等待着一个合适的时机。大三之后我回家了,我不得不休学整理一下自己的形象,我需要清醒,需要戒毒。所以我回到了芝加哥,见到了我的朋友们,很开心的是他们根本不介意。我吸了两年,然后就不吸了。

当你出柜之后休学在家戒毒,你的家人支持你这样做吗?

我的家长和别的家长不一样,我是被收养的,所以我想可能我的毒瘾是写在基因里的。我27岁的时候见到了我的亲生母亲,她和我简直是太像了。她给我打过几回电话,我心想,也就这样了吧,我的一部分永远地缺失了,我感觉不到我和父母的联系。他们待我很好,他们人也很好,但是当我遇到困难时,我从来没有想过和他们倾诉。我们联系不够深入,所以除了我的板友,我没有和任何人分享过我的感受。

Big Brother的采访是怎么回事?

96年左右我回到了芝加哥,完全不碰毒品,只专注在滑板这件事上。我有一些当地的赞助,他们找上我,决定让我参加1999年的Slam City Jam,那是我的第一个pro比赛。从那之后我参加了三年的比赛,比得心里很堵。我练习的时候表现很好,不过比赛时候总是表现不佳。我进过两次决赛,但是最后都没有赢。

无论如何,我参加了这么多比赛,遇见了这么多很棒的人,也算是很大的收获。在参加了三年的比赛之后,有一个哥们对我说,“嘿,你需要和Big Brother的Dave Carnie谈谈。”90年代早期的时候,我们都是看着Big Brother长大的,每一期我们都会读。这个杂志的风格真是太逗啦,没有一篇文章是严肃的,但是却又真正在谈论事情。这就是他们处理严肃事件的方式——用幽默。

我当时有本地的赞助,还在Bones做flow拿轮子,但那也是我拿到的唯一的大赞助了,所以我那时的想法是,我要全职工作,兼职上学。我周末参加pro比赛,落地之后就去工作,就算我丢了赞助也不在乎,因为我能够靠自己,我自己买得起板面,所以我就答应了下来。对我来说,我想要为同性恋做一些贡献,这个机会可以让我帮助那些还在成长中的gay们,无论他们是把这个采访当成是一种嘲笑,还是当成一种激励,都在于他们自己。

是先有的采访还是先有的封面?

所有的照片都是我的主意,我想这样做。我和Dave Carnie(当时Big Brother的编辑)在采访之前就谈了很久,他是一个很酷的人。无论他问我什么问题,我都做好准备回答了。我会先回答一个问题,然后他接着会问一些不着调的问题,我就会说,“不不不,下一个问题,这俩完全没有关系。”然后他会问一个比较二的问题,我也会给他一个比较二的回答。我觉得相当有趣,每一个读者都应该知道我们在开玩笑吧。他问:“你屁股里装了多少仓鼠?”我回答,“五个,下个问题,继续。”有的人后来问我,“哥们,怎么事?”我心想,在逗我?我真的不相信有人会把仓鼠塞进屁股里,我就是不相信呀。确实有些疯狂的人,但是这个,太夸张了点吧。我们采访结束之后,他说,“我们需要一张封面,要么是你,要么是一只滑板的猴子。你需要一张好一点的照片。”所以在那个冬天,我穿着皮裤就出门了,在墓地的一个扶手上拍下了这张照片。

我对这件事感到狂喜,我觉得这是我经历过的最有趣的事情了。如果你认真读了这个采访,你会发现实际上它很有料,并不是通篇在瞎扯淡。后来采访的初稿是我编辑的——我是创意控制狂。我也因此感到骄傲:我有一个想法,而且它最后总能实现。

后来我就想,我不会永远都当滑手,我也不可能赚到特别多的钱,所以我开始工作。我想要在物质上得到满足。我不想成为那种借宿在别人家地板的pro。我想拥有更大的显示器,我还想拥有一所大房子。要拥有这些我需要工作,所以我把心思放在了工作赚钱上。但同时,这个按照我的想法写的采访正在向全世界展示我自己,就好像如果你能接受这篇采访,你就能够接受我这个人。我收到过几个读者的email,他们说,“嘿,Jarret,我只是想打个招呼!”我回他,“不用。”

后来有一个人给我发邮件,我回复他说,“你好。”一年以后我搬回了圣地亚哥,为了和他在一起。他冲浪,骑摩托越野,我们现在已经在一起13年了。这是最美好的一件事了。

好棒。

现在的我有自己的后院,后院里有我自己的小斜坡,我正要滑向自己的40岁。

在那期杂志出版之后你还在滑板界混吗?

对呀,我仍然在参加比赛什么的。Bones轮子——我只是个flow——我在比赛时遇见了他们,他们对我说,“这个我们有点难以接受了Jarret。”他们人都酷酷的样子,但是我也能理解,因为每一家公司都要维护自己的形象,他们也是从多方面考虑的。有市场部的人会认为这个人的市场会变差,东西会卖不动,但是如果你去随便哪个郊区小镇玩滑板看看,那些人根本不在乎这个的。那些真正滑板的人并不像滑板行业里的人考虑的那么多。我丢掉了Bones flow身份,但是其他的赞助都是支持我的。

作为一个出柜的滑手,你有没有那些被故意找麻烦(甚至更糟)的经历?

没有。高中的时候这种事情挺常见的,但是在滑板圈这种事我从来没遇到过。普通人会称呼我“gay”,“那个家伙是个gay”,还有“基佬”之类的,但是滑手比较超然,我从来没有过你说的那种经历。发生在Tim Von Werne(本来要发的文章被赞助撤下)身上的事情听起来挺惨的,我听说Tony Hawk掺和到这件事中了,但是别的市场部的人或者是金钱利益相关的人都没有掺和。

对呀,我印象中也是这样。有个西装革履的人说,“我也不知道Birdhouse这个品牌出了一个gay会产生什么样的影响。”

是得,在80年代末90年代初,人们会开车从我们身边呼啸而过,大声喊着“基佬”。我们大家都会笑,然后竖起中指。有的时候他们还会开回来,这时候就麻烦了。但是滑手对滑手这样做?从长头发到用绿色砂纸到朋克党,滑板接纳了每一个人。这也是滑板值得骄傲的地方,所以我不担心。如果有个滑手觉得别的滑手是gay让自己感觉很不好,他们也不会站出来当面说什么,毕竟大家还是尊重其他滑手的。

BA在VICE视频里出柜了,这事儿你怎么看?

Ed Templeton说我是个边缘pro,我的朋友们对此都感到很愤怒:“你丫的,这有什么新奇的!”但是我会觉得,他说的是事实,我不想抢风头,我们都是同一个战壕里的人。

每个人每天都在做着让这个世界更美好的事情,至少我认识的人都是这样。我们都想要和平、平等,我们都想要一个更好的世界,所以看到Brian出柜我感到很骄傲。希望这之后再有人想要出柜,他能够不再有很多的顾虑。我记得我的采访出版之后有一次去Tampa玩滑板——我们之前就见过几次面——但是那次,他向我走来并且握了我的手。糟糕的是我的gaydar失灵了,我当时心想,哦很好,一个pro尊重另一个pro,不过后来我真的有思考过他是不是gay……有趣吧。

在Brain的采访出来之后整个互联网都沸腾了,大家讨论得很热烈,最近几个星期里也涌现了一大批出柜的人(我可以这么说吗?)现在我的这篇采访即将问世,大家一定会说,“擦,又是这个人?能不能让他别说话了?”我明白,咱们还是看看Guy Mariano或者Brian Anderson的剪辑吧。让我们回到滑板上来。

可问题是,这就是滑板。人们说滑板没有政治,但是实际上很多年前我们踩上滑板的那一刻就形成了一种政治倾向。他们说不要去那滑板,这个东西不能跐,他们叫我们基佬,他们总是看不起滑手。但是我们是有反抗性的一帮人,因为我们不遵守规则,我们勇敢做我们自己,我们打破这世界的常规。滑手总是能引发社会热点问题,所以这一切都和滑板有关——我们永远都是与众不同之人。

文: Ian Browning

翻译:小雯

来源:Jenkem

原文地址:http://www.jenkemmag.com/home/2016/10/10/another-gay-interview-with-jarret-berry/

【盘问】滑板圈另外一位Gay滑手——Jarret Berry

来源:

JENKEM

标签: